fatti e notizie

Cerca

Storie uniche

24 Aprile 2025 - 12:55

Nel cuore del Caucaso, la musica armena nasce come respiro collettivo: dai canti liturgici medievali alle ninne nanne contadine, dalle danze di villaggio ai canti epici di sopravvivenza, tutto a suon di duduk, l’antico strumento a fiato in legno di albicocco. È una musica che non teme la malinconia, che abbraccia la dissonanza come parte della vita, che fa del silenzio una nota. Le sue scale modali, i suoi ritmi spezzati, la sua voce profonda e monodica ne fanno una delle tradizioni musicali più antiche e originali del mondo.

Ma nel 1915, questa armonia secolare venne interrotta con brutalità. L’Impero Ottomano, nel tentativo di eliminare la popolazione armena, tentò anche di cancellarne l’identità culturale. Non si deportavano solo corpi: si bruciavano manoscritti, si zittivano cori, si spezzavano strumenti. In quel momento storico, la voce più alta e preziosa della musica armena aveva un nome: Komitas.

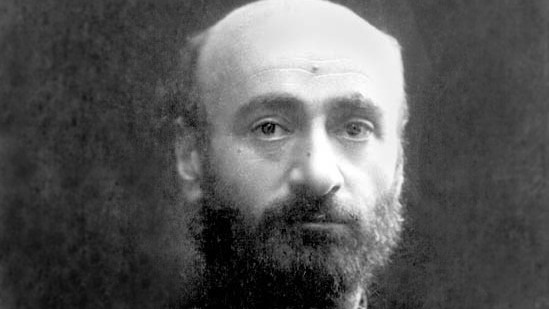

Nato nel 1869 a Kütahya, in Anatolia, Soghomon Gevorki Soghomonian — questo il suo nome di nascita — divenne orfano a 12 anni. Entrato nel seminario di Etchmiadzin, si fece monaco e adottò il nome Komitas in onore di un poeta ecclesiastico del VII secolo. Ma la sua missione fu più grande della liturgia: Komitas voleva salvare la voce di un intero popolo.

In un’epoca in cui l’etnomusicologia era ancora nascente, percorse villaggi, monasteri e mercati per raccogliere e trascrivere più di 3000 canti popolari armeni, ma anche curdi, turchi, persiani. Studiò in Germania, alla Friedrich-Wilhelm-Universität, conosciuta oggi come Humboldt-Universität, portò l’arte armena nei salotti europei, dimostrando che le radici musicali di un popolo contadino potevano parlare al mondo con dignità e bellezza. Ad oggi è considerato come il padre della musica moderna armena.

Il 24 aprile 1915, a Costantinopoli, le autorità ottomane diedero inizio all'operazione sistematica per annientare l’élite intellettuale armena. In quella notte furono arrestati più di duecento tra scrittori, medici, artisti, politici, insegnanti. Tra loro c’era anche Komitas, allora 46enne, già riconosciuto internazionalmente come il più grande custode del patrimonio musicale armeno.

Komitas venne trascinato via con altri 190 intellettuali e deportato ad Ayash, un campo noto per la sua brutalità, nelle colline a est di Ankara. La deportazione non era solo fisica: era uno sradicamento dell’identità. Per un uomo come Komitas, profondamente spirituale, votato all’arte e alla memoria, questo strappo fu devastante.

Fu grazie all'intervento di alcune figure amiche — tra cui il poeta turco Halidé Edib e l’ambasciatore americano Henry Morgenthau — che Komitas fu eccezionalmente liberato dopo circa due mesi. Ma la sua mente non tornò più indietro.

Al ritorno a Costantinopoli, si racconta che fosse visibilmente cambiato: in preda a incubi, incostanti scoppi di pianto, ossessioni religiose, paranoia. Per giorni interi restava muto, oppure parlava in modo confuso, come se cercasse di dare ordine al caos che aveva visto. Iniziò a gettare via i suoi manoscritti, temendo che lo perseguitassero, o che contenessero presagi maledetti. Fu ricoverato in una clinica psichiatrica nel 1919. Da lì, la musica si fermò.

Trascorse il resto della sua vita in silenzio, tra Istanbul e poi Parigi, dove fu infine trasferito nel manicomio di Villejuif. Morì nel 1935. Non fu assassinato, ma fu distrutto lentamente.

Il monumento dedicato a Komitas a Yerevan, Armenia

Raccontare la vita di Komitas significa affrontare una ferita ancora aperta, ma anche riconoscere la forza della memoria e della cultura come forma di resistenza. È una storia triste, sì, perché parla di un uomo spezzato dal dolore, di un artista che ha visto la propria arte diventare silenzio.

Ma è necessaria, perché ci ricorda che il genocidio non è solo fatto di corpi uccisi, ma anche di identità cancellate, di canti interrotti, di bellezza costretta a tacere. E proprio per questo, oggi, ogni volta che una sua melodia viene eseguita, ogni volta che si pronuncia il suo nome, è come se la sua voce tornasse a farsi sentire. Komitas non è solo una vittima: è la prova che la cultura può sopravvivere all’orrore e trasformarsi in memoria condivisa.

I più letti

BolognaCronaca.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@cronacaqui.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Consiglio di amministrazione: Presidente Massimo Massano | Consigliere, Direttore emerito e resp. trattamento dati e sicurezza: Beppe Fossati Email redazione@cronacabologna.it. Fax. 0116669232 |ISSN 2611-2272

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

Nell'anno 2023 sono stati percepiti i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.